2004年,当最后一台传统胶片相机从柯达生产线缓缓下线时,没有人会想到这个发明了数码传感器的百年企业,五年后会因数字技术的颠覆性变革而申请破产保护,数码相机的出现不仅是摄影技术的迭代更新,更是一场席卷全球的视觉文化革命,从CCD感光元件的发明到智能手机摄影的普及,这场持续半个世纪的技术进化,正在重新定义人类观察世界、记录生活的方式。

技术演进的三重变奏

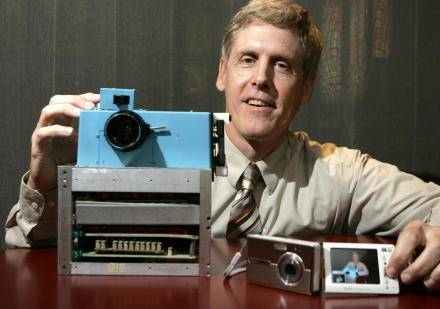

1975年,柯达工程师史蒂文·萨森发明的首台数码相机原型重达3.6公斤,记录一张万像素黑白图像需要23秒,这个笨重的"科学怪人"却孕育着改变影像史的基因突变,早期数码相机受限于CCD工艺,专业摄影师常抱怨其画质"像隔着毛玻璃看世界",但半导体技术的摩尔定律很快展现出惊人威力:1999年尼康D1以274万像素挑战胶片画质,2008年适马DP1首次实现FOVEON X3三层感光,2012年索尼RX100在卡片机机身内塞进1英寸大底传感器。

图像处理技术的突破同样令人振奋,富士胶片将七十多年银盐技术积累转化为独特的"胶片模拟"算法,哈苏自然色彩解决方案HNCS通过16bit色深保留90%以上真实色彩,更革命性的是计算摄影的崛起——谷歌Night Sight通过多帧合成实现"夜视仪"效果,苹果Deep Fusion运用神经网络优化每个像素,这些创新使得智能手机的微型传感器也能输出令人惊艳的成像质量。

存储介质的进化构成了第三条技术脉络,从早期1.44MB软盘到CFexpress 4.0存储卡,存储容量呈现指数级增长,东芝2004年推出的NAND闪存彻底改变了影像存储生态,配合云存储技术,现代摄影者可以轻松保存数百万张高清照片,这种存储能力的跃迁,直接催生了全民摄影时代的到来。

拍摄范式的人文转向

技术参数进化的背后,是更深层次的拍摄行为变革,传统摄影的"决定性瞬间"理论正在被数字时代的"连续性观察"所取代,宾得K-3 Mark III的每秒12张高速连拍,索尼A1的30fps无黑屏拍摄,这些性能突破让布列松"拍摄就是狩猎"的比喻有了全新诠释,当代摄影师不再需要为每张胶片精打细算,而是像狙击手般用火力覆盖捕捉完美瞬间。

社交媒体的兴起重构了摄影的社会功能,Instagram的方形构图催生全新视觉语法,微信朋友圈的九宫格形成数字时代的叙事框架,根据2023年数据,全球每天产生超过30亿张数字照片,其中60%会在24小时内被新的影像覆盖,这种"拍摄-分享-遗忘"的循环,使摄影从记忆载体转变为社交货币。

后真相时代更见证了影像真实性的消解,从简单的美颜滤镜到DALL·E的AI生成,数字技术彻底动摇了摄影的"见证"属性,2022年世界新闻摄影大赛首次要求RAW格式原片,正是对影像真实性的最后守卫,当华为P60 Pro能通过算法"画出"月光细节时,我们不得不重新思考柏拉图洞穴寓言在数字时代的隐喻。

产业生态的裂变与重生

传统影像巨头的转型之路布满荆棘,柯达在专利变现与数字转型间摇摆的决策失误,成为商学院经典案例,与之形成鲜明对比的是佳能的华丽转身——从光学大厂到医疗影像、半导体光刻机领域的跨界王者,其最新的自由曲面镜头技术,同时在相机和光刻机两个看似不相关的领域大放异彩。

手机厂商的影像军备竞赛催生全新产业生态,小米与徕卡的合作绝非简单的贴标营销,双方联合建立的色彩科学实验室已产出23项专利,OPPO的马里亚纳芯片、vivo的微云台,展现了中国品牌在计算摄影领域的技术野心,这场竞赛的副产品是专业相机市场的持续萎缩:2022年全球可换镜头相机销量仅为巅峰时期的18%。

影像消费模式的革新同样深刻,Adobe的Creative Cloud订阅制终结了软件买断时代,大疆"无人机即服务"模式重新定义航拍市场,更值得关注的是NFT技术给摄影版权带来的变革——2021年摄影师Justin Aversano的"Twin Flames"系列在佳士得拍出110万美元,为数字影像确权开辟了新航道。

站在2023年回望,数码相机已从当年笨重的实验仪器,进化为融入各类智能终端的视觉神经系统,这场革命远未结束:量子点传感器可能突破衍射极限,AR眼镜或将重新定义取景方式,神经接口也许终将实现"意念摄影",但技术迭代的终极命题始终不变——如何用机械之眼捕捉心灵之窗,正如战地摄影师唐·麦卡林所言:"相机于我而言不是器材,而是找回人性的通行证。"在算法与比特构筑的新影像时代,这份人文温度仍是摄影不变的灵魂。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号