在科技迅猛发展的今天,智能手机已成为人们日常生活不可或缺的一部分,从通讯、娱乐到工作、学习,手机的功能日益丰富,而随之而来的是其价钱的巨大差异,从几百元的入门机到上万元的旗舰机,手机价钱的悬殊让人不禁思考:究竟是什么因素决定了手机的价格?消费者又该如何在众多选择中找到适合自己的产品?本文将深入剖析手机价钱背后的逻辑,探究影响价格的关键因素,并为消费者提供理性的购机建议。

手机价钱的主要影响因素

硬件成本:性能与技术的直接体现

手机的硬件配置是决定其价钱的最基础因素,处理器(如高通骁龙、苹果A系列、联发科天玑)、内存(RAM/ROM)、屏幕(OLED/LCD、分辨率、刷新率)、摄像头(传感器规格、光学防抖)等核心部件的成本差异巨大。

- 高端机型:通常搭载最新旗舰芯片(如骁龙8 Gen 3)、LTPO自适应刷新率屏幕、1英寸大底主摄,硬件成本占比可达售价的50%以上。

- 中低端机型:多采用次旗舰或中端芯片(如骁龙7系列)、普通LCD屏幕,硬件成本占比可能低至30%-40%。

研发与品牌溢价:无形的价值

品牌溢价是手机价钱中不可忽视的部分,苹果、三星等国际品牌凭借技术积累和品牌认可度,定价常高于同配置国产机型。

- 苹果iPhone的利润率长期保持在30%以上,消费者支付的不仅是硬件,还有iOS生态和品牌身份象征。

- 华为Mate系列在受制裁后仍维持高价,部分原因在于自主研发的麒麟芯片和鸿蒙系统的独特价值。

供应链与市场策略:供需关系的博弈

- 供应链成本:芯片短缺、面板涨价等会直接推高手机价钱,例如2021年全球缺芯潮导致部分机型涨价10%-15%。

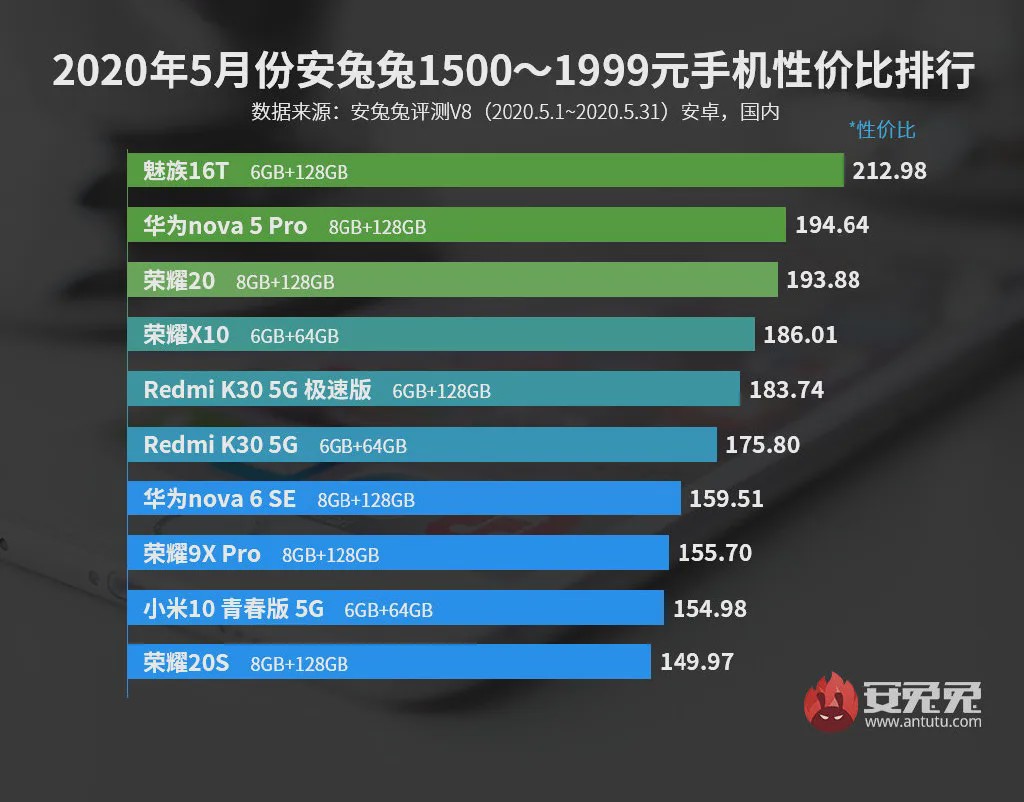

- 市场定位:厂商通过价格区分目标人群,小米主打“性价比”,旗舰机型定价常低于行业水平;OPPO Find系列和vivo X系列则侧重影像体验,定价偏高。

附加功能与设计:细节决定溢价

- 折叠屏手机:华为Mate X3、三星Galaxy Z Fold5的售价超万元,源于柔性屏技术和铰链研发的高成本。

- IP68防水、陶瓷机身:这些提升用户体验的细节功能,往往需要额外投入,进一步拉高价钱。

消费者如何理性看待手机价钱?

明确需求,避免盲目追高

- 轻度用户:千元机(如Redmi Note系列)已能满足日常使用,无需为冗余性能买单。

- 游戏/摄影爱好者:可侧重处理器和摄像头配置(如iQOO数字系列或vivo X系列)。

关注长期使用成本

- 系统更新:苹果提供5年以上的系统支持,安卓旗舰通常承诺3-4年更新,中低端机型可能仅1-2年。

- 二手残值:iPhone的保值率普遍高于安卓机型,折价损失更小。

警惕营销陷阱

- “性价比”不等于低价:某些品牌通过阉割细节(如塑料边框、单扬声器)降低成本,实际体验可能打折。

- 首发价与促销价:安卓机型发布3-6个月后常有大幅降价,若非急需可观望。

手机价钱趋势展望

高端市场:技术驱动价格上涨

随着AI、AR技术的普及,未来旗舰机的价钱可能进一步上探。

- AI手机:三星S24系列搭载本地化大模型,或成为涨价新理由。

- 卫星通信:华为Mate 60 Pro的卫星通话功能推动其溢价能力。

中低端市场:内卷加剧,性价比升级

Redmi、realme等品牌将持续压缩利润空间,千元机也可能用上旗舰级快充或OLED屏。

二手与租赁市场的兴起

环保意识和消费观念变化下,二手平台(如转转、闲鱼)和订阅制服务(如苹果iPhone Upgrade Program)或成为控制开支的新选择。

手机价钱不仅是数字的比拼,更是技术、品牌与消费者心理的综合反映,理性购机的核心在于“按需选择”,而非盲目追求参数或品牌光环,在预算范围内找到最适合自己的产品,才是真正的消费智慧。

(全文约1200字)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号