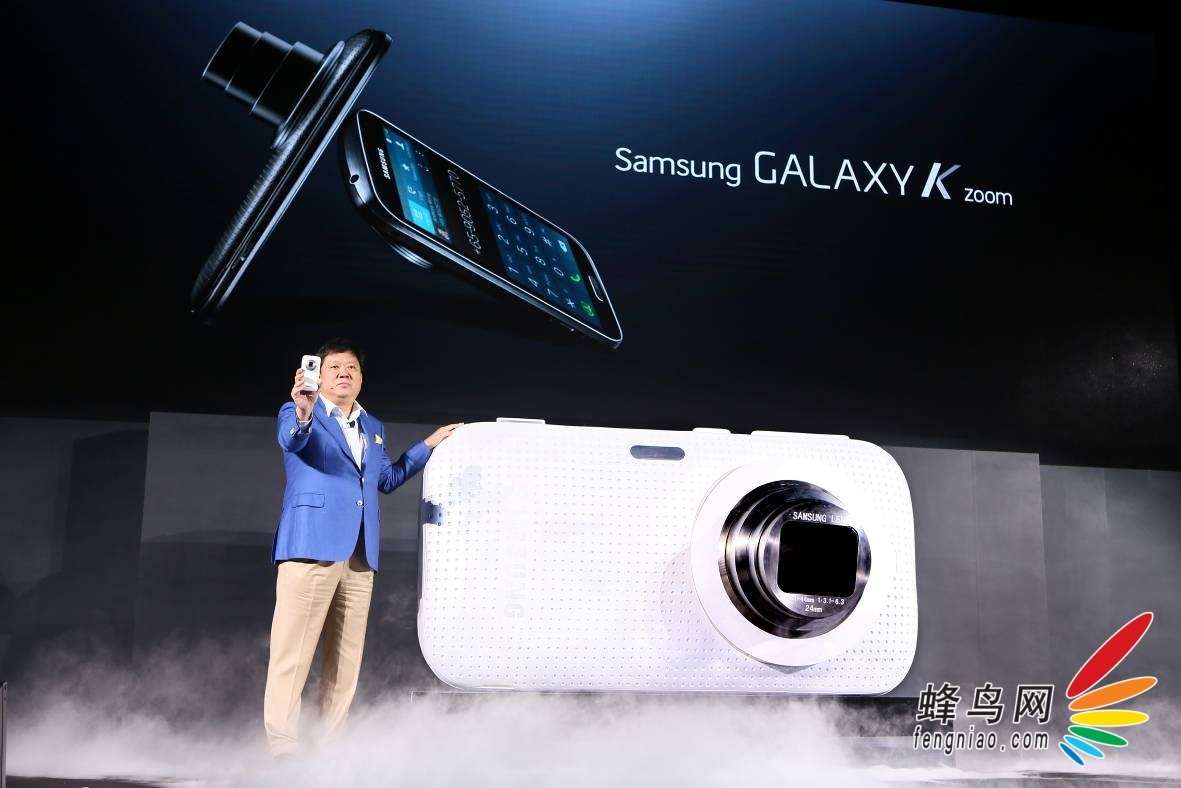

在智能手机摄影迅猛发展的历史画卷中,2014年诞生的三星Galaxy K Zoom宛如一道稍纵即逝却令人印象深刻的流星,这款将10倍光学变焦镜头塞入智能手机机身的奇巧设备,代表着移动影像技术史上最大胆的跨界实验之一,它诞生于智能手机开始重视摄影却尚未成熟的转折时期,消亡于计算摄影崛起的黎明前夕,成为了一个被时代洪流迅速淹没却又充满前瞻性的技术标本,Galaxy K Zoom不仅是一部手机,更是一面镜子,映照出消费电子产业在面对技术悖论时的困境与挣扎,也预示了如今专业移动影像的发展路径。

畸形成长:当智能手机遭遇专业相机

2014年的智能手机市场正处于形态探索的狂飙期,传统手机与相机的界限开始模糊,各家厂商都在尝试将专业摄影能力移植到移动设备上。"Galaxy K Zoom"中的"K"源自德语"Kamera"(相机),这个命名已经表明了三星对这款产品的野心——它不是带有相机功能的手机,而是一部能够打电话的相机,这种身份认同的倒置在当时堪称革命,也埋下了它最终失败的伏笔。

从技术层面审视,Galaxy K Zoom最引人注目的无疑是它那块突出的摄像头模组,搭载1/2.3英寸BSI CMOS传感器、2070万像素、10倍光学变焦镜头(等效24-240mm),规格参数即使在今天的标准下也颇为亮眼,光学防抖、氙气闪光灯、专业模式支持RAW格式输出,这些配置让K Zoom在当时众多拍照手机中脱颖而出,特别值得一提的是其采用的潜望式镜头结构,后来被华为P30 Pro等旗舰机型发扬光大,成为高倍变焦手机的主流解决方案,K Zoom的技术遗产由此可见一斑。

为容纳这套影像系统,三星付出了惨痛代价,与同期Galaxy S5仅8.1mm的厚度相比,K Zoom达到了惊人的16.6mm(镜头部分20.2mm),重量也飙升至200g以上,更为棘手的是,硕大的镜头模组完全改变了手机的人体工学设计,握持体验怪异,放在桌上会像不倒翁一样摇晃,这种违背智能手机"轻薄为美"主流审美的设计,注定了它只能是小众玩物。

市场反响印证了这一判断,Galaxy K Zoom上市价格高达4000元左右,比同年Galaxy S5贵出近千元,销量却不及后者零头,消费者用钱包投票表明:他们愿意为更好的手机拍照买单,但不愿牺牲手机的基本形态和便携性,K Zoom试图将两类设备强行杂交的尝试,创造出了一个市场不愿接受的"弗兰肯斯坦"。

技术悖论:光学物理与移动便携的不可调和

Galaxy K Zoom的困境从根本上揭示了移动影像发展的一个核心矛盾——光学性能与设备便携之间的天然对立,相机镜头的光学规律决定了,更大传感器、更长焦距、更高画质必然需要更大的物理空间,这个铁律在数码相机时代造就了从卡片机到单反的光学器材谱系,每类产品都在画质与体积间找到了平衡点。

智能手机的出现打破了这一平衡,消费者要求设备必须足够轻薄以放入口袋,同时期待摄影性能向专业器材看齐,Galaxy K Zoom代表着对这种矛盾最原始也最直接的解决方案——干脆在手机上装一个真正的相机镜头,这种简单粗暴的思路固然实现了光学性能的突破,却也使得产品陷入了"既不够手机,也不够相机"的尴尬境地。

2014年前后的技术环境尚未准备好解决这一悖论,计算摄影仍处于萌芽阶段,多帧合成、AI降噪、语义分割等后来改变游戏规则的技术还未成熟,在当时,提升画质的唯一可靠途径仍是增大传感器和镜头尺寸,K Zoom正是在这样的技术局限下,被迫走上了牺牲便携性换取画质的道路。

从工艺流程看,将10倍变焦系统装入手机堪称工程学奇迹,三星采用了三级伸缩镜头设计,关机时镜头缩回机体内,拍照时自动伸出,这套精密机构需要耐受日常使用中的震动和摔落,对可靠性的挑战可想而知,实际体验中,镜头伸缩噪音明显、动作迟缓(需2秒完成),暴露出早期机械结构在消费电子产品中的应用短板,这些问题在后来的折叠屏手机上得到了一定程度的解决,但在2014年仍是无解难题。

昨日遗产:失败产品如何塑造未来

尽管商业上遭遇滑铁卢,Galaxy K Zoom却在技术史上留下了不可磨灭的印记,它的"失败"为行业探索了边界,证明简单移植相机技术并非移动摄影的正确方向,这一教训加速了整个行业向计算摄影的转型,催生了后来改变游戏规则的图像处理技术。

回望历史,K Zoom的基因已在现代手机中获得了重生与升华,它的潜望式镜头设计被华为、OPPO等厂商改进后普及;专业摄影模式、RAW输出等功能成为旗舰机标配;甚至那个备受嘲笑的凸起摄像头,如今已成为高端手机的标识符号,更有趣的是,K Zoom追求的10倍光学变焦目标,在2023年的三星Galaxy S23 Ultra上以更为优雅的方式实现了——通过计算摄影与多重镜头的协同作用。

Galaxy K Zoom的经验首次清晰表明:移动摄影的未来不在于模仿相机,而在于重新定义摄影,它应该利用独特的计算优势,突破光学物理的限制,而非徒劳地与之对抗,今天手机上的夜景模式、人像虚化、超分辨率变焦等功能,都是沿着这条思路发展的成果,K Zoom走错了路,却让整个行业看清了正确的方向。

技术文化研究者往往将这类"失败产品"称为"过渡性客体"(transitional object)——它们本身或许不成功,却为后续创新提供了必要的垫脚石,在Galaxy K Zoom案例中,这种过渡性尤为明显,没有它的盲探,就不会有后来计算摄影的突飞猛进,正如数码相机先驱史蒂文·萨松曾说:"任何足够先进的发明最初看起来都像个坏主意。"

致敬技术探险者

Galaxy K Zoom的故事给消费科技行业留下了一份珍贵启示:真正的创新往往伴随着失败风险,但正是这些冒险推动了行业前进,在追求技术极限的过程中,有些产品注定要成为探索未知领域的牺牲品,它们的价值不在于商业成就,而在于为后来者标明了技术雷区与可能性边界。

今天的智能手机摄影已经找到了光学与计算结合的平衡点,不再需要像K Zoom那样以牺牲便携性为代价,但当我们惊叹于现代手机的超强变焦能力时,或许应该记得2014年那台笨拙却真诚的设备,是它第一个勇敢地尝试将专业级变焦装入我们的口袋,尽管姿势并不优雅,正如科技史学家大卫·爱杰顿所言:"失败的技术与成功的技术同等重要,因为它们共同构成了技术进步的真实图景。"

Galaxy K Zoom最终未能达到"Kamera+Phone"的完美统一,但它启示了一个更为宏大的理念——移动设备不必模仿专业工具,它们可以创造出全新的影像语言,在这个计算摄影已成标配的时代,重访这台影像实验设备,不仅是对一段有趣技术史的回顾,更是对创新精神的致敬,那些敢于不同、敢于失败的技术探险,即使本身未能成功,也终将在科技进化的长河中找到自己的历史位置。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号