在智能手机泛滥的今天,触控屏、高性能处理器和五花八门的功能已成为标配,回溯到2007年,一款没有摄像头、不支持3G网络、甚至屏幕还是单色显示的手机——诺基亚1200,却在全球创下了超过1.5亿台的销量神话,它不仅是功能机时代的代表作,更是一个关于“实用主义”的消费符号,本文将深入探讨诺基亚1200的设计哲学、市场策略、用户群体,以及它在技术演进史中的独特地位。

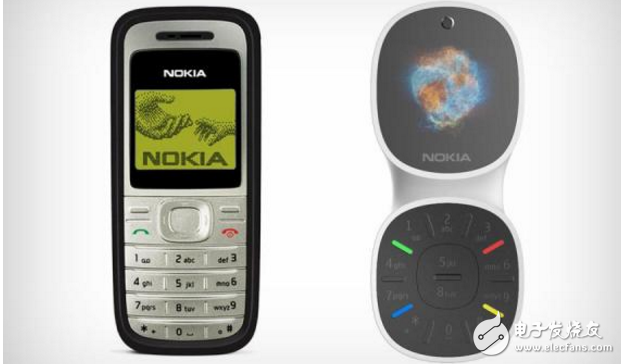

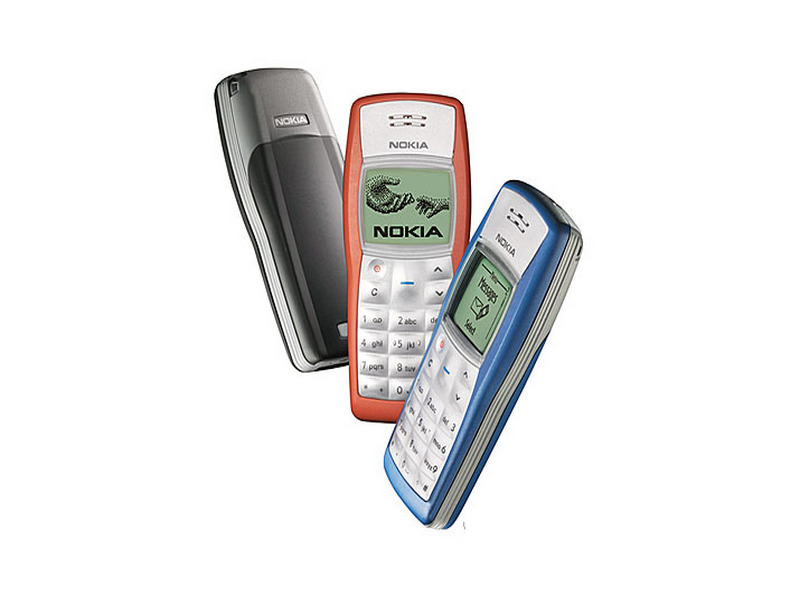

极简主义设计的巅峰之作

诺基亚1200的诞生,完美诠释了“少即是多”的设计理念。

-

硬件设计

- 耐用性:采用聚碳酸酯外壳,抗摔防水(IP54级别),甚至被用户调侃为“砸核桃神器”。

- 交互逻辑:物理按键+单色LCD屏,盲操体验极佳,尤其适合老年人或体力劳动者。

- 续航能力:1020mAh电池提供长达390小时待机,彻底消灭“电量焦虑”。

-

功能取舍

- 剔除摄像头、MP3播放等“非核心需求”,专注于通话、短信和基础工具(手电筒、闹钟)。

- 内置《贪吃蛇》等经典游戏,成为一代人的集体记忆。

市场定位:为何它能风靡全球?

诺基亚1200的成功,源于其对细分市场的精准洞察。

-

价格策略

- 首发价仅30美元(约合人民币200元),是发展中国家用户的首选。

- 在非洲、南亚等地,常作为“家庭共用机”或“备用机”流通。

-

场景适配

- 工地、农场等恶劣环境中,稳定性压倒一切。

- 2010年海地地震后,救援组织曾批量采购1200作为应急通讯工具。

-

诺基亚的品牌红利

2000年代初,诺基亚以“Connecting People”的口号建立信任感,1200延续了这一口碑。

用户画像:谁在买一部“过时”的手机?

通过对用户的调研,可归纳出三类核心群体:

-

实用主义者

- 注重核心功能,反感智能机的复杂操作。

- 典型案例:印度出租车司机拉杰,称“它从没让我错过乘客的电话”。

-

怀旧人群

- 80/90后购买作为“数字排毒”工具,逃离社交媒体纠缠。

- 欧美极简生活博主推崇其为“反消费主义符号”。

-

特殊需求群体

- 视障人士依赖物理按键的触觉反馈;

- 监狱等场所因安全限制,仅允许使用基础功能机。

技术进化中的悖论:1200为何无法复刻?

尽管用户怀念功能机时代,但诺基亚1200的成功模式在当下已难以复制:

-

供应链断层

单色屏、MTK芯片等上游产业链逐渐消失,复产成本飙升。

-

用户习惯迁移

- 即时通讯(微信、WhatsApp)迫使即使老年人也需智能机。

- 二维码支付、健康码等社会基础设施依赖智能终端。

-

商业逻辑变革

现代手机厂商依赖软件生态(广告、应用分成),低价硬件无利可图。

文化符号:从工具到情怀载体

诺基亚1200的价值早已超出通讯工具本身:

-

影视与艺术

- 在电影《奥利弗游中国》(2018)中,1200被用作“跨文化沟通”的隐喻;

- 艺术家莫妮卡·邦维奇尼曾将200台1200堆砌成装置作品《永恒的连接》。

-

收藏市场

未拆封的限量版(如2008年奥运金色款)拍卖价突破500美元。

-

社会学意义

学者马库斯·林德斯特罗姆提出“1200现象”:科技越发达,人类越渴望确定性的交互反馈。

经典为何永恒?

诺基亚1200的传奇,本质上是一场关于“需求本质”的胜利,在技术狂飙的浪潮中,它用极致简约证明了:真正的用户体验不在于堆砌功能,而在于精准解决痛点,当现代人疲于应对App推送和系统更新时,那个待机两周、摔不坏的小方块,反倒成了数字时代的乌托邦想象,或许正如诺基亚前设计师弗兰克·诺沃所说:“我们不是输给了智能机,而是输给了人类对‘更多’的无尽欲望。”

(全文约1720字)

附:数据来源

- 诺基亚2008年财报

- IDC全球功能机销售报告(2007-2012)

- 纪录片《The Light Phone Movement》(2021)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号